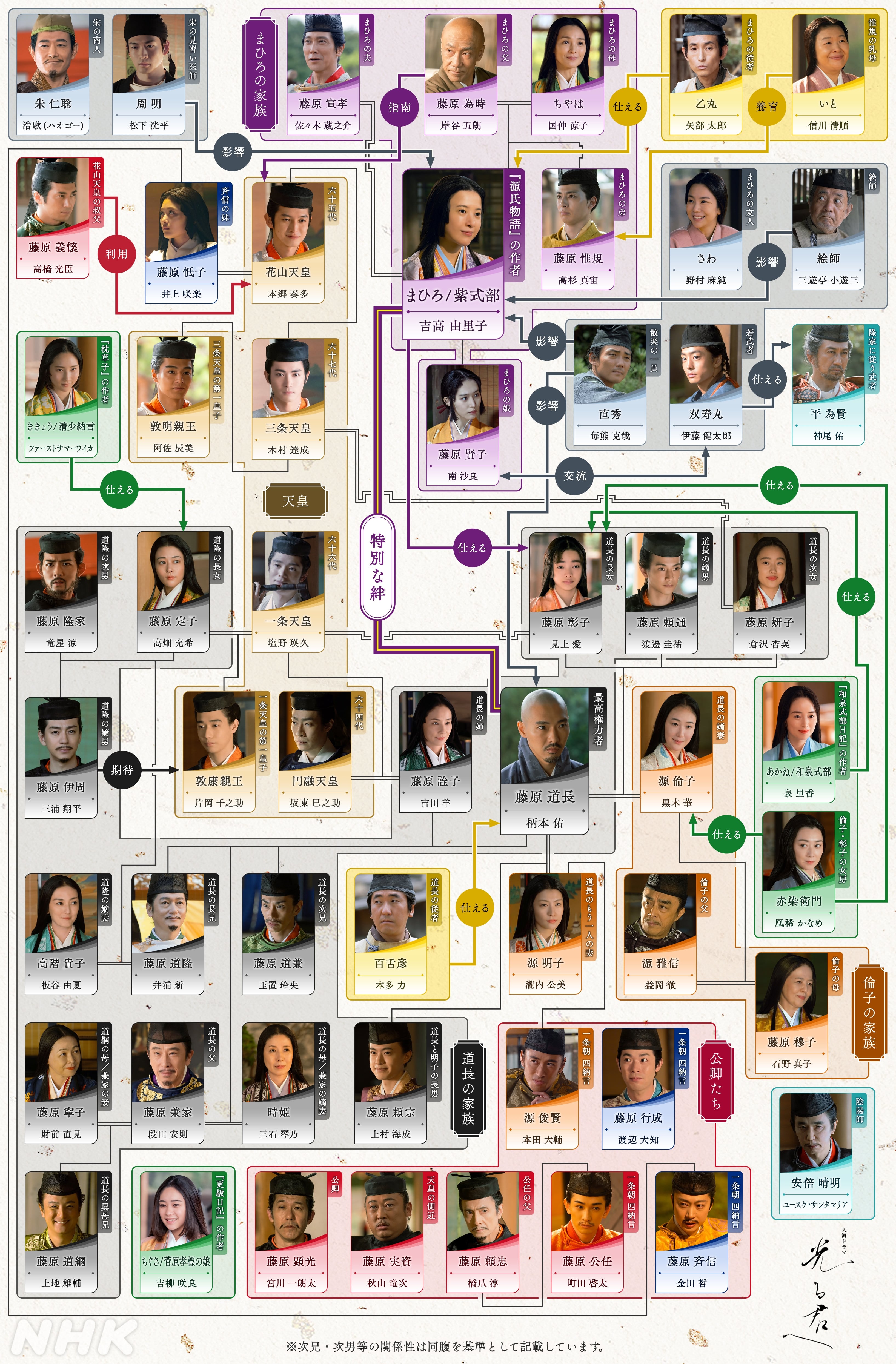

2024年NHK大河ドラマ「光る君へ」。千年の時を超えて読み継がれる『源氏物語』の作者・紫式部の生涯を描くこの物語は、平安時代の雅やかな世界観と、登場人物たちの複雑で濃密な人間模様が大きな魅力です。しかし、その一方で「登場人物、特に藤原姓が多くて相関図が難しい」「誰が誰だか分からなくなってしまう」といった声が聞かれるのも事実です。平安時代の貴族社会、特に藤原氏の一族関係は、歴史に馴染みのない方にとっては少し複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、「光る君へ」の相関図が難しいと感じる方でも、物語の世界をストレスなく、より深く楽しめるように、人間関係をわかりやすく徹底的に解説します。nhk公式の全体相関図や、物語の進行に合わせて更新される最新・最終回の相関図を最大限に活用するコツから、豪華キャストと役柄の関係性まで、あらゆる角度から相関図を読み解きます。さらに、物語の鍵を握る三条天皇の立場や、藤原宣孝を演じる佐々木蔵之介さんの役どころ、そして「光る君へで永山絢斗が演じていた役は誰?」「そもそも、光る君へで光源氏を演じているのは誰ですか?」といった、多くの人が抱く素朴な疑問にも、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。この記事を読めば、複雑に見えた相関図が、物語を何倍も面白くする最高のガイドになるはずです。

記事のポイント

- 一見複雑な藤原氏の家系図が、権力闘争の勢力図として明確に理解できる

- 主要キャストと役柄の関係性を整理し、各キャラクターの立ち位置が把握できる

- 三条天皇や藤原宣孝など、物語のキーパーソンたちの思惑や背景がわかる

- 「光源氏は登場する?」といった疑問が解消され、ドラマの楽しみ方がより深まる

「光る君へ」の相関図が難しい理由とわかりやすく見るコツ

「光る君へ」の物語を追いかける上で、多くの視聴者が最初に壁と感じるのが、登場人物の多さとその関係性の複雑さです。しかし、なぜ難しく感じるのか、その理由とコツさえ掴めば、相関図は最強の味方になります。ここでは、複雑な相関図をスッキリと読み解くための基本的な視点とテクニックをご紹介します。

- 藤原氏だらけ!見分けるポイントは?

- まずはnhk公式の全体相関図をチェック

- 最新・最終回の相関図で物語の展開を追う

- 豪華キャストと役柄を一覧で確認

- 物語の鍵を握る三条天皇とはどんな人物?

藤原氏だらけ!見分けるポイントは?

「光る君へ」の相関図が難解に感じられる最大の要因、それは藤原(ふじわら)姓の登場人物が圧倒的に多いことに尽きます。藤原道長、道隆、道兼、兼家、詮子、公任、実資、斉信…と、主要人物の多くが同じ「藤原」の名を冠しているため、慣れないうちは誰がどの立場の人物なのか混乱してしまいがちです。しかし、これは脚本家が意図的に複雑にしているわけではなく、当時の歴史的背景を忠実に反映した結果なのです。

なぜ「藤原氏」だらけ? 平安時代の権力構造「摂関政治」

当時の日本は「摂関政治(せっかんせいじ)」の全盛期でした。これは、天皇が幼いときには「摂政(せっしょう)」として、成人してからは「関白(かんぱく)」として、天皇を補佐する立場の者が政治の実権を握る政治体制です。そして、この摂政・関白の地位を独占していたのが、藤原氏、特にその中でも「藤原北家(ほっけ)」と呼ばれる一族でした。彼らは自分の娘を天皇の后とし、その間に生まれた皇子を次の天皇に立てることで、天皇の外戚(がいせき・母方の親戚)として絶大な権力を維持し続けたのです。ドラマの物語は、この藤原氏内部での「誰が次の摂政・関白になるか」「誰が自分の娘を天皇の后にするか」という熾烈な権力争いが中心となるため、必然的に藤原氏の人物が多数登場するのです。

この「藤原氏だらけ」という状況を乗り越えるためには、いくつかのポイントを押さえて相関図を見ることが極めて重要です。

相関図を理解する2つの最重要ポイント

- 主人公まひろと藤原道長を絶対的な中心に据える

全ての人間関係を一度に把握しようとせず、まずは物語の縦軸である主人公・まひろ(吉高由里子)と、横軸である藤原道長(柄本佑)の二人をコンパスの中心に置いてください。他の登場人物は、この二人と「どのような関係にあるのか?」という視点で見ていくと、情報が整理しやすくなります。例えば、「この人物は道長の兄か」「この女性は道長の妻だな」というように、二人との距離感で人物を把握していくのがコツです。 - 藤原兼家の息子たちを「チーム」としてグループ分けする

物語序盤の権力闘争の核となるのが、藤原家のトップである藤原兼家(段田安則)と、その息子たちです。特に、長男・道隆(井浦新)、次男・道兼(玉置玲央)、三男・道長(柄本佑)の三兄弟の関係性は物語の根幹をなします。この兄弟とそれぞれの家族を「道隆チーム」「道兼チーム」「道長チーム」のようにグループとして捉えることで、複雑な家系図が、権力闘争の「勢力図」として見えてきます。- 道隆チーム(中関白家):嫡男としてのプライドが高く、華やかな一族。妻・高階貴子、子・伊周、定子など。

- 道長チーム(御堂流):三男でありながら、やがて兄たちを凌駕していく。妻・源倫子、源明子、子・彰子など。

このように、ただ人物の名前を追うのではなく、「権力構造」と「勢力図」を意識して相関図を眺めるだけで、平安貴族たちのダイナミックなパワーゲームが手に取るように理解できるようになります。

まずはnhk公式の全体相関図をチェック

物語の全体像を最も効率的かつ正確に把握するためには、NHKの公式サイトで公開されている「全体相関図」を最大限に活用することが不可欠です。これらの相関図は、単なる人物リストではなく、ドラマの制作陣によって意図を持ってデザインされた、いわば「公式ガイドマップ」です。物語の重要なポイントや人間関係の力学が、視覚的に理解できるよう巧みに設計されています。

特に注目すべきは、その情報の整理方法です。公式相関図は、多くの場合、以下の様なカテゴリーに分けて人物が配置されています。

| カテゴリー例 | 主な登場人物 | このカテゴリーから読み取れること |

|---|---|---|

| まひろの家族 | まひろ(紫式部)、父・為時、母・ちやは、弟・惟規など | 主人公の家庭環境や、彼女の価値観がどのように形成されたかの背景。 |

| 道長の家族 | 道長、父・兼家、兄・道隆、道兼、姉・詮子など | 藤原氏内部の権力構造と、道長が置かれている複雑な立場。 |

| 朝廷の人々 | 天皇、藤原公任、藤原実資、源俊賢など | 宮廷における政治的な力関係や、ライバル、協力者の存在。 |

| 後宮の人々 | 藤原定子、藤原彰子、ききょう(清少納言)など | 天皇の寵愛をめぐる女性たちの争いや、女房たちの文化サロンの様子。 |

このように、登場人物がどの「グループ」に属しているのかを意識するだけで、その人物の社会的な立ち位置や役割が瞬時に理解できます。さらに、人物間を結ぶ線の種類や色にも注目してみましょう。例えば、実線は血縁関係、点線は恋愛関係や主従関係、対立関係はギザギザの線で示されるなど、関係性の性質が一目でわかるように工夫されています。

公式相関図の効果的な活用法

ドラマを視聴する前に、一度5分だけでもこの全体相関図に目を通しておくことを強くお勧めします。特に序盤は、次々と新しい登場人物が現れるため、この「予習」が物語への没入度を大きく左右します。そして、物語の途中で「この人とこの人はどういう関係だっけ?」と疑問に思った時、すぐにこの基本の相関図に立ち返って確認する。この習慣をつけるだけで、複雑な人間関係に迷うことなく、ストーリーの核心を追いかけることができるようになります。公式サイトはスマートフォンからも手軽にアクセスできるため、ぜひブックマークしておきましょう。

最新・最終回の相関図で物語の展開を追う

大河ドラマは、全48回(予定)という長期間にわたって放送される壮大な物語です。そのため、登場人物たちの関係性も、物語の進行とともに絶えず変化し続けます。結婚、裏切り、出世、死別――これらの出来事を経て、味方が敵に、敵が味方にと、人間関係はダイナミックに移り変わっていきます。

したがって、物語の序盤に見た相関図だけを頼りにしていると、中盤以降の複雑な人間模様を正確に捉えるのが難しくなってしまいます。ここで重要になるのが、物語の節目ごとに更新される「最新の相関図」を定期的にチェックすることです。NHKの公式サイトでは、物語が大きな転換点を迎えるタイミングや、特定の重要な放送回に合わせて、人間関係の変化を反映させた新しい相関図を公開することが通例となっています。

相関図の「変化」から物語の核心を読む

例えば、公式サイトで公開された第40回「君を置きて」の時点の相関図を見てみましょう。この回では、一条天皇(塩野瑛久)が病に倒れたことで、次期皇位をめぐる公卿たちの思惑が激しく交錯します。最新の相関図では、この緊迫した状況が反映され、各人物の表情や立ち位置、関係を示す線の変化から、誰が権力の頂点に近づき、誰が追い詰められているのか、その力関係の変動を読み取ることができます。

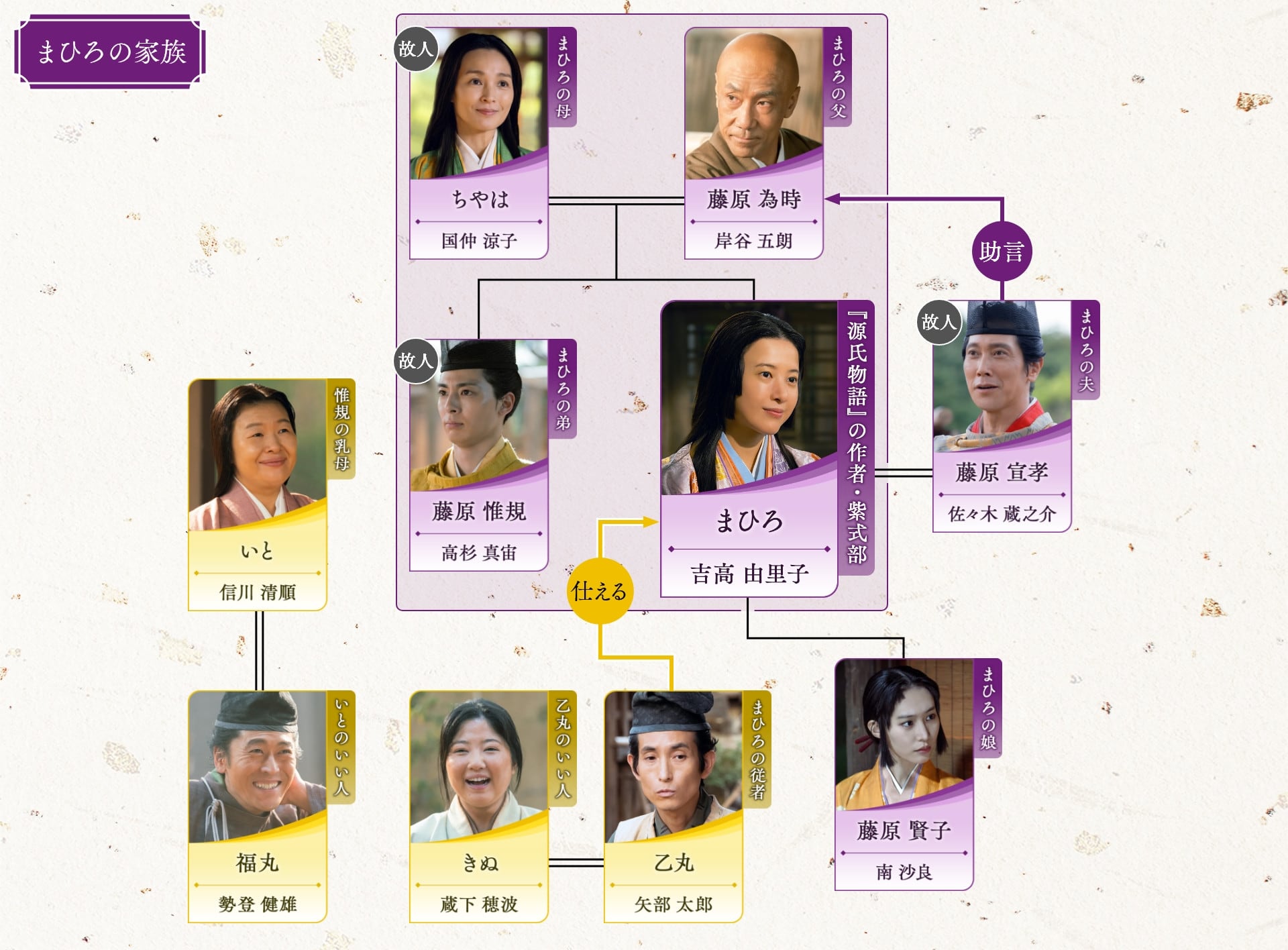

まひろの家族

- まひろ/紫式部 (むらさきしきぶ) ◆ 吉高 由里子

- 藤原 賢子 (ふじわらのかたこ) ◆ 南 沙良

- 藤原 為時 (ふじわらのためとき) ◆ 岸谷 五朗

- ちやは ◆ 国仲 涼子

- 藤原 惟規 (ふじわらののぶのり) ◆ 高杉 真宙

- 藤原 宣孝 (ふじわらののぶたか) ◆ 佐々木 蔵之介

- いと ◆ 信川 清順

- 福丸 (ふくまる) ◆ 勢登 健雄

- 乙丸 (おとまる) ◆ 矢部 太郎

- きぬ ◆ 蔵下 穂波

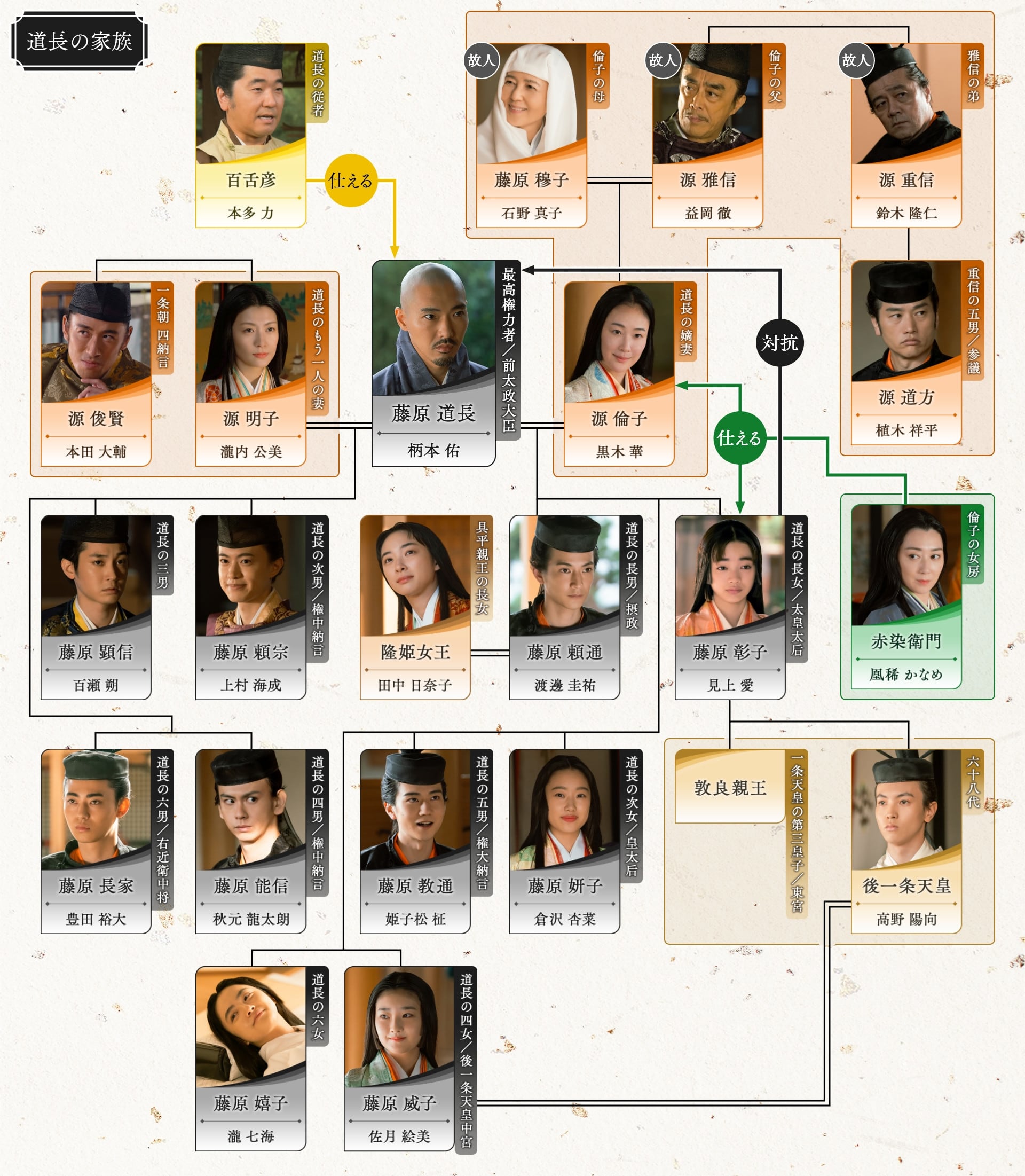

道長の家族

- 藤原 道長 (ふじわらのみちなが) ◆ 柄本 佑

- 源 倫子 (みなもとのともこ) ◆ 黒木 華

- 藤原 彰子 (ふじわらのあきこ) ◆ 見上 愛

- 後一条天皇 (ごいちじょうてんのう) ◆ 高野 陽向

- 藤原 頼通 (ふじわらのよりみち) ◆ 渡邊 圭祐

- 隆姫女王 (たかひめじょおう) ◆ 田中 日奈子

- 藤原 妍子 (ふじわらのきよこ) ◆ 倉沢 杏菜

- 藤原 教通 (ふじわらののりみち) ◆ 姫子松 柾

- 藤原 威子 (ふじわらのたけこ) ◆ 佐月 絵美

- 藤原 嬉子 (ふじわらのよしこ) ◆ 瀧 七海

- 源 明子 (みなもとのあきこ) ◆ 瀧内 公美

- 藤原 頼宗 (ふじわらのよりむね) ◆ 上村 海成

- 藤原 顕信 (ふじわらのあきのぶ) ◆ 百瀬 朔

- 藤原 能信 (ふじわらのよしのぶ) ◆ 秋元 龍太朗

- 藤原 長家 (ふじわらのながいえ) ◆ 豊田 裕大

- 源 雅信 (みなもとのまさのぶ) ◆ 益岡 徹

- 藤原 穆子 (ふじわらのむつこ) ◆ 石野 真子

- 源 重信 (みなもとのしげのぶ) ◆ 鈴木 隆仁

- 源 道方 (みなもとのみちかた) ◆ 植木 祥平

- 源 俊賢 (みなもとのとしかた) ◆ 本田 大輔

- 赤染衛門 (あかぞめえもん) ◆ 凰稀 かなめ

- 百舌彦 (もずひこ) ◆ 本多 力

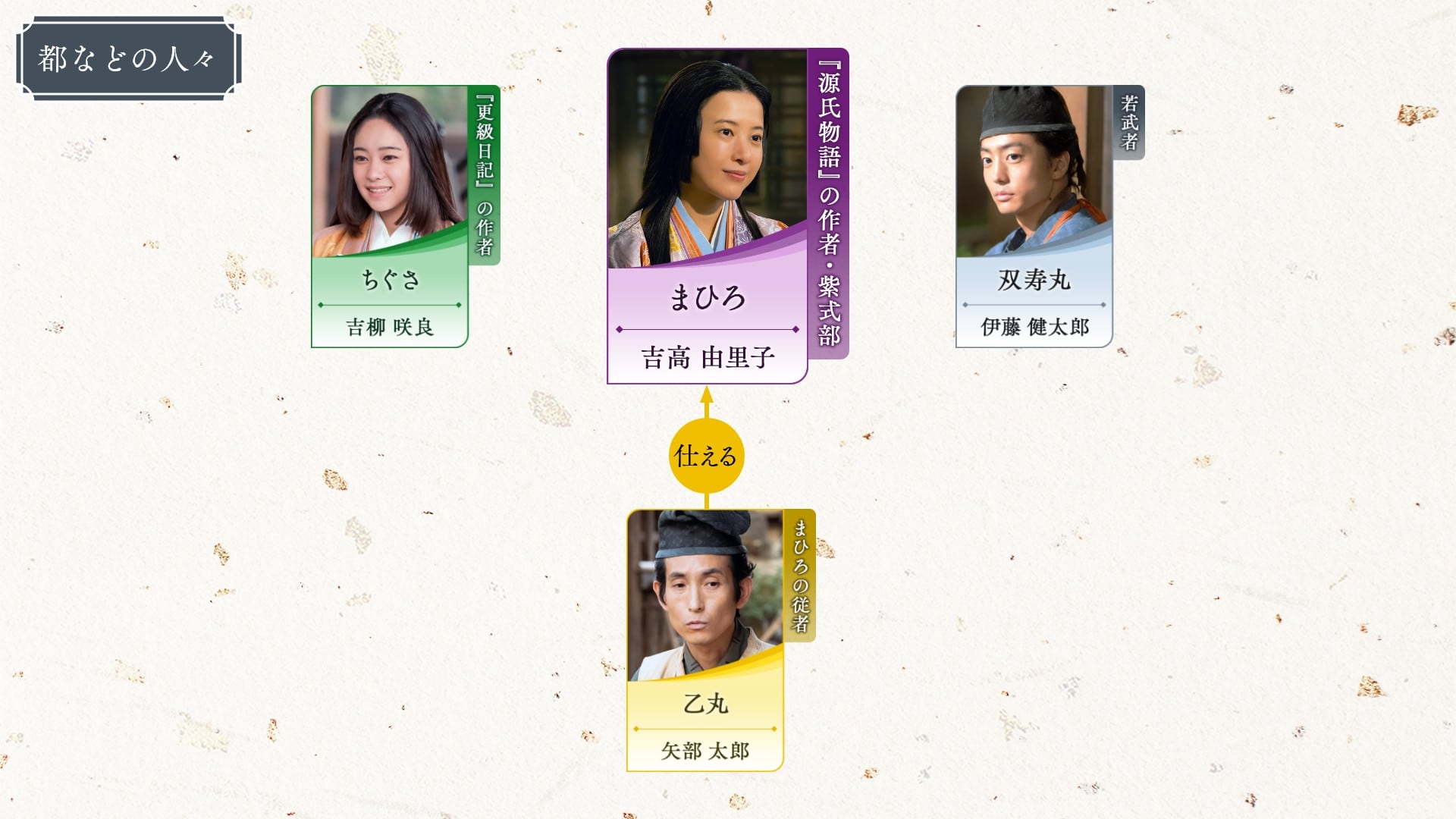

都などの人々

- まひろ/紫式部 (むらさきしきぶ) ◆ 吉高 由里子

- 乙丸 (おとまる) ◆ 矢部 太郎

- ちぐさ/菅原孝標の娘 (すがわらのたかすえのむすめ) ◆ 吉柳 咲良

- 双寿丸 (そうじゅまる) ◆ 伊藤 健太郎

朝廷の人々

- 後一条天皇 (ごいちじょうてんのう) ◆ 高野 陽向

- 藤原 威子 (ふじわらのたけこ) ◆ 佐月 絵美

- 藤原 彰子 (ふじわらのあきこ) ◆ 見上 愛

- 藤原 妍子 (ふじわらのきよこ) ◆ 倉沢 杏菜

- 藤原 道長 (ふじわらのみちなが) ◆ 柄本 佑

- 藤原 頼通 (ふじわらのよりみち) ◆ 渡邊 圭祐

- 藤原 顕光 (ふじわらのあきみつ) ◆ 宮川 一朗太

- 藤原 公季 (ふじわらのきんすえ) ◆ 米村 拓彰

- 藤原 道綱 (ふじわらのみちつな) ◆ 上地 雄輔

- 藤原 実資 (ふじわらのさねすけ) ◆ 秋山 竜次

- 藤原 斉信 (ふじわらのただのぶ) ◆ 金田 哲

- 藤原 公任 (ふじわらのきんとう) ◆ 町田 啓太

- 藤原 教通 (ふじわらののりみち) ◆ 姫子松 柾

- 藤原 隆家 (ふじわらのたかいえ) ◆ 竜星 涼

- 藤原 行成 (ふじわらのゆきなり) ◆ 渡辺 大知

- 藤原 頼宗 (ふじわらのよりむね) ◆ 上村 海成

- 藤原 能信 (ふじわらのよしのぶ) ◆ 秋元 龍太朗

- 藤原 長家 (ふじわらのながいえ) ◆ 豊田 裕大

- 藤原 通任 (ふじわらのみちとう) ◆ 古舘 佑太郎

- 源 道方 (みなもとのみちかた) ◆ 植木 祥平

- 藤原 資平 (ふじわらのすけひら) ◆ 篠田 諒

- 源 俊賢 (みなもとのとしかた) ◆ 本田 大輔

- 小一条院 (こいちじょういん)◆ 阿佐 辰美

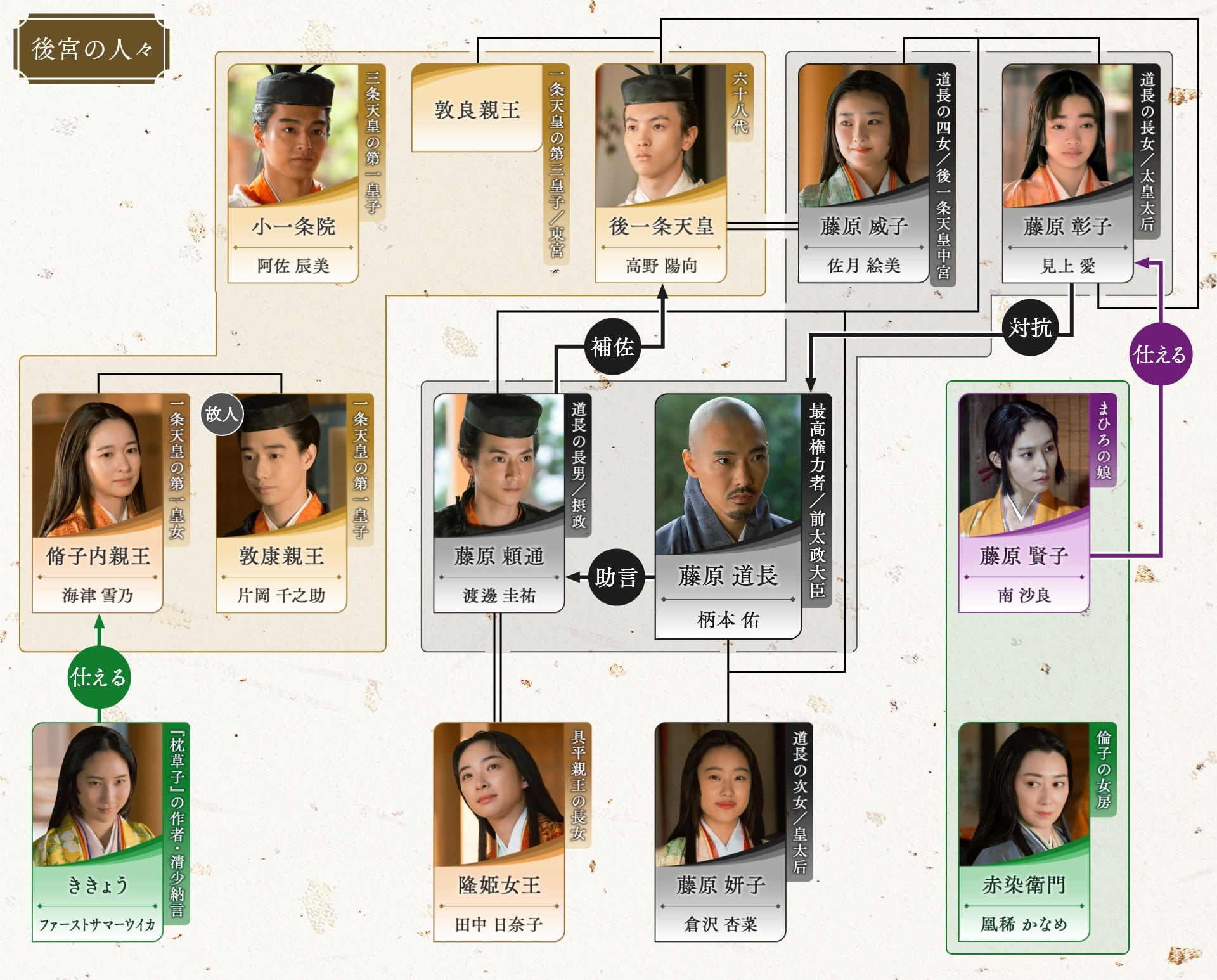

後宮の人々

- 後一条天皇 (ごいちじょうてんのう) ◆ 高野 陽向

- 藤原 威子 (ふじわらのたけこ) ◆ 佐月 絵美

- 藤原 彰子 (ふじわらのあきこ) ◆ 見上 愛

- 藤原 妍子 (ふじわらのきよこ) ◆ 倉沢 杏菜

- 藤原 道長 (ふじわらのみちなが) ◆ 柄本 佑

- 藤原 賢子 (ふじわらのかたこ) ◆ 南 沙良

- 赤染衛門 (あかぞめえもん) ◆ 凰稀 かなめ

- 藤原 頼通 (ふじわらのよりみち) ◆ 渡邊 圭祐

- 隆姫女王 (たかひめじょおう) ◆ 田中 日奈子

- 脩子内親王 (ながこないしんのう) ◆ 海津 雪乃

- 敦康親王 (あつやすしんのう) ◆ 片岡 千之助

- ききょう/清少納言 (せいしょうなごん) ◆ ファーストサマーウイカ

- 小一条院 (こいちじょういん)◆ 阿佐 辰美

このように、相関図を「静的なもの」としてではなく、「動的なもの」として捉え、その「差分」や「変化」に注目することで、物語の伏線や登場人物の心理、そして脚本家が次に描こうとしている展開を予測するヒントさえ得られるのです。物語がクライマックスに近づく最終回に向けて、相関図がどのように変遷していくのかを追いかけることは、単に物語を理解するだけでなく、より能動的にドラマの謎解きに参加する、高度な楽しみ方と言えるでしょう。

最新の相関図は、ドラマの公式サイトだけでなく、テレビ情報誌やニュースサイトなどでも取り上げられることが多いです。放送日には、これらの情報も併せてチェックする習慣をつけると、より多角的に物語を理解する手助けとなります。

豪華キャストと役柄を一覧で確認

平安時代の貴族の名前は、現代の私たちにとって馴染みが薄く、「藤原道隆(みちたか)」「藤原公任(きんとう)」「藤原実資(さねすけ)」など、読み方が難しい人物も少なくありません。こうした名前を無理に暗記しようとすると、かえって混乱を招いてしまいます。そこで非常に有効なのが、演じている俳優(キャスト)と役柄を結びつけて覚えるというアプローチです。

私たちの脳は、単なる文字列よりも、見慣れた顔や感情と結びついた情報を記憶しやすい性質があります。好きな俳優や、他のドラマや映画で印象に残っている俳優が演じているキャラクターは、自然と親しみが湧き、その役名や役割もスムーズに頭に入ってきます。「光る君へ」は、主演の吉高由里子さんや柄本佑さんを筆頭に、実力派のベテランから注目の若手まで、まさにオールスターキャストと呼ぶにふさわしい俳優陣が集結しています。この豪華な「顔ぶれ」を使わない手はありません。

公式サイトやテレビ情報誌には、キャストの顔写真付きで役柄が紹介されています。まずは主要な登場人物について、下の表のように「顔」「俳優名」「役名」「役割」をセットでインプットしてみましょう。

| 役名(読み) | キャスト | 主人公たちとの関係性・役割 |

|---|---|---|

| まひろ(紫式部) | 吉高由里子 | 本作の主人公。『源氏物語』を書き上げる類まれな才能の持ち主。 |

| 藤原道長(ふじわらのみちなが) | 柄本佑 | まひろの生涯のソウルメイト。後に藤原氏のトップに上り詰め、絶大な権力を握る。 |

| 藤原兼家(ふじわらのかねいえ) | 段田安則 | 道長の父。藤原氏の繁栄のためなら手段を選ばない冷徹な策略家。 |

| 藤原道隆(ふじわらのみちたか) | 井浦新 | 道長の長兄。兼家の後継者として関白になるが、その一族(中関白家)は後に悲劇に見舞われる。 |

| 藤原詮子(ふじわらのあきこ/せんし) | 吉田羊 | 道長の姉。円融天皇に入内し、一条天皇の母となる。弟・道長を政治的に支える。 |

| ききょう(清少納言) | ファーストサマーウイカ | 道隆の娘・定子に仕える女房。『枕草子』の作者で、まひろのライバル的存在。 |

| 藤原実資(ふじわらのさねすけ) | 秋山竜次 | 有職故実(朝廷の儀式やルール)に詳しい実務派の貴族。道長にとって煙たい存在でありながらも、一目置かれる。 |

| 安倍晴明(あべのはるあきら/せいめい) | ユースケ・サンタマリア | 言わずと知れた伝説の陰陽師。政治の裏側で不気味な存在感を放つ。 |

このように、主要人物だけでもキャストとセットで把握しておくと、相関図が単なる文字の羅列ではなく、生き生きとした人物関係のネットワークとして見えてきます。例えば、相関図で「藤原詮子」という名前を見つけた時に、「ああ、吉田羊さんが演じている、道長のお姉さんか」と顔が思い浮かぶだけで、その人物の立ち位置や性格までが瞬時にイメージできるはずです。ドラマのオープニングクレジットも、キャストと役名を覚える絶好の機会なので、ぜひ注目してみてください。

物語の鍵を握る三条天皇とはどんな人物?

物語が中盤から後半へと進むにつれて、藤原道長の権勢が頂点に達する一方で、彼の前に大きな壁として立ちはだかる人物がいます。それが、木村達成さんが演じる第67代天皇「三条天皇」です。

彼の存在を理解することは、ドラマ後半の権力闘争の核心を掴む上で極めて重要です。三条天皇は、第64代・円融天皇の皇子であり、血筋としては申し分ない正統な天皇です。しかし、彼の立場を複雑にしているのは、時の最高権力者である藤原道長との関係性です。

道長の権力基盤を揺るがす存在

前述の通り、藤原氏の権力の源泉は「天皇の外戚(母方の祖父や叔父)」となることでした。道長は、自身の長女・彰子(見上愛)を一条天皇の中宮とし、その間に生まれた敦成親王(後の後一条天皇)を次期天皇とすることで、自らの地位を盤石にしようと計画していました。しかし、一条天皇が崩御した後、皇位継承の順序に従い、まずは一条天皇のいとこである居貞親王、すなわち三条天皇が即位することになったのです。

これは道長の権力構想にとって、大きな「回り道」であり「障害」でした。三条天皇は道長の甥ではなく、道長は三条天皇の外戚ではありません。そのため、道長は三条天皇を意のままに操ることが難しいのです。さらに、三条天皇は聡明で気骨のある人物として描かれ、道長の専横に抵抗しようと試みます。この両者の対立は、ドラマ後半における最大の政治的緊張関係を生み出します。

道長は、三条天皇が眼病を患ったことなどを理由に、執拗に譲位(天皇が位を譲ること)を迫ります。この道長と三条天皇の間の息詰まるような権力闘争は、平安時代の宮廷政治の非情さと、権力者の孤独を浮き彫りにするエピソードとして、物語に深い奥行きを与えるでしょう。相関図を見る際は、三条天皇が道長の直接的なコントロール下にない「独立した勢力」であるという点を強く意識すると、彼の行動原理や道長の策略の意図が、より鮮明に理解できるはずです。

「光る君へ」相関図の疑問点をわかりやすく解消!

「光る君へ」の相関図を眺めていると、主要な人間関係以外にも、様々な疑問が湧いてくるかもしれません。ここでは、特に多くの視聴者が気になるであろういくつかの疑問点について、背景情報を含めて詳しく解説していきます。これらの「なぜ?」を知ることで、登場人物一人ひとりへの理解が深まり、物語がさらに面白くなります。

- 藤原宣孝を演じる佐々木蔵之介の役どころ

- 光る君へで永山絢斗が演じていた役は誰?

- 光る君へで光源氏を演じているのは誰ですか?

- 「光る君へ」の相関図は難しい?これでわかりやすく!

藤原宣孝を演じる佐々木蔵之介の役どころ

数多くの個性的なキャラクターが登場する中で、ひときわ異彩を放ち、物語において非常に重要な役割を担うのが、佐々木蔵之介さんが演じる藤原宣孝(ふじわらののぶたか)です。彼の最大の役割、それはのちに主人公まひろ(紫式部)の夫となることです。この事実は、ドラマを見る上で最も重要なポイントの一つと言えるでしょう。

物語の序盤、宣孝はまひろの父・為時(岸谷五朗さん)の同僚、あるいは遠縁の親戚として登場します。官職に恵まれず貧しい暮らしを送る為時一家を何かと気にかけ、まひろや弟の惟規(高杉真宙)にも気さくに声をかける、陽気で面倒見の良い「おじさん」という印象です。しかし、彼の本質はそれだけではありません。彼は、学問一筋で世渡りが下手な為時とは対照的に、時流を読む鋭敏な感覚と現実的な判断力を兼ね備えた、極めて有能な人物です。派手な衣装を好み、女性関係も華やかであったと伝えられており、ドラマでもその片鱗が描かれています。

なぜまひろは宣孝と結婚したのか?

生涯のソウルメイトである藤原道長と結ばれることのなかったまひろが、なぜ自分より20歳近くも年上で、性格も正反対に見える宣孝と結婚したのか。これは、紫式部の生涯における最大の謎の一つとされています。ドラマでは、この結婚に至るまでの二人の心の機微が、脚本家・大石静さんの解釈によって丁寧に描かれていくはずです。

考えられる理由としては、以下のような点が挙げられます。

- 経済的な安定:父・為時の官職が安定しない中、受領(ずりょう・地方の国司)として経済力を持つ宣孝との結婚は、まひろの生活に安定をもたらしました。

- 精神的な包容力:多くの人生経験を積んだ宣孝の、物事を達観した明るさと包容力が、道長との恋に悩み、繊細な心を持つまひろにとって、安らぎの場所となった可能性があります。

- 才能への理解:宣孝は、まひろの類まれな文才を深く理解し、評価していた人物だったのかもしれません。彼との結婚生活の中で、まひろは『源氏物語』の執筆に集中できる環境を得たとも考えられます。

佐々木蔵之介さんは、宣孝という人物について「ある程度、清濁併せ呑むような感じもあり、非常に合理的な面もある」と語っています。彼の存在は、理想と現実の間で揺れ動くまひろの人生に、大きな影響を与えることになります。相関図上での彼の立ち位置が、単なる「父の友人」から、まひろの人生で最も重要なパートナーである「夫」へと変化していく過程は、本作のハイライトの一つであり、決して見逃せません。

光る君へで永山絢斗が演じていた役は誰?

大河ドラマの制作過程では、時に予期せぬキャストの交代劇が起こることがあります。「光る君へ」においても、放送開始前に主要キャストの一人が交代するという出来事がありました。当初、永山絢斗さんが演じる予定だった役は「藤原隆家(ふじわらのたかいえ)」です。

しかし、2023年7月に永山さんが降板することが発表され、その代役として、実力派俳優の竜星涼さんが急遽この大役を務めることになりました。この交代は、ドラマファンや歴史ファンの間で大きな話題となりました。

藤原隆家とはどんな人物か?

藤原隆家は、藤原道長の兄である藤原道隆の次男として生まれました。姉には一条天皇の中宮となった定子(高畑充希)、兄には父の後を継いで内大臣にまで昇進した伊周(三浦翔平)がいます。つまり、彼は藤原氏の嫡流中の嫡流、「中関白家(なかのかんぱくけ)」の御曹司であり、エリートコースを歩むはずの人物でした。

しかし、父・道隆の死後、叔父である道長との権力闘争に兄・伊周が敗れた「長徳の変」に連座し、流罪となってしまいます。彼は非常に血気盛んで武勇に優れた人物として知られており、後年には九州で起きた「刀伊の入寇(といのにゅうこう)」と呼ばれる異民族の襲来を見事に撃退するなど、武人として大きな功績を上げています。ドラマでは、名門一家のプライドと、道長への対抗心を胸に秘めた、情熱的で危険な香りのする青年として描かれることが予想されます。

キャストの交代は、制作陣にとって大きな困難であったことは間違いありませんが、代役を務める竜星涼さんが、この波乱万丈なキャラクターをどのように演じるのか、新たな注目点となりました。この背景を知っておくことで、竜星涼さん演じる藤原隆家の登場シーンを、より深い関心を持って見ることができるでしょう。

光る君へで光源氏を演じているのは誰ですか?

「光る君へ」の制作が発表されて以来、多くの視聴者が抱いていた最大の関心事の一つ、それは「『源氏物語』の主人公である光源氏は、一体誰が演じるのか?」という疑問でした。類まれな美貌と才能を持ち、数多くの女性たちと恋に落ちる「光る君」の役は、いつの時代も俳優にとって憧れの的であり、視聴者の期待も非常に高まっていました。しかし、結論から先に述べると、「光る君へ」のドラマ本編に「光源氏」という名のキャラクターは登場せず、したがって、光源氏を演じている俳優も存在しません。

この事実は、2023年12月に行われた第一回試写会の場で、制作統括の内田ゆき氏によって公式に明言されました。この発表に驚いた方も少なくないかもしれません。

なぜ光源氏は登場しないのか? ― ドラマの核心に迫る制作意図

内田制作統括は、光源氏を登場させない理由について、「実際に紫式部の人生と、(フィクションの中の)光源氏の人生は重なっていないので」と説明し、「源氏物語は描かないです。劇中劇みたいなことは考えていません」ときっぱりと断言しました。(参照:MANTANWEB 2023年12月11日記事)

この言葉は、本作の核心的なテーマを解き明かす上で非常に重要です。つまり、「光る君へ」は、『源氏物語』のあらすじをなぞるドラマではない、ということです。そうではなく、あくまで歴史上に実在した紫式部(まひろ)という一人の女性が、どのような人生を歩み、何を経験し、誰を愛し、何を想った結果、あの壮大な『源氏物語』というフィクションを生み出すに至ったのか、その「魂の軌跡」を描く物語なのです。

ドラマの中で描かれるのは、光源氏の恋物語そのものではなく、

- まひろが藤原道長に対して抱く、生涯消えることのない思慕の念。

- 彼女が宮中で目の当たりにする、きらびやかな文化と、その裏で渦巻く人間の欲望や権力闘争。

- 女性が学問をすることさえ珍しかった時代に、自らの才能と情熱を信じ、懸命に言葉を紡ごうとする姿。

これらの現実の出来事や感情が、まひろの中で昇華され、『源氏物語』の登場人物やエピソードの「源泉」となっていく過程こそが、このドラマの最大の見どころなのです。光源氏は登場しませんが、道長をはじめとする実在の男性たちの姿に、まひろが「光る君」の面影を重ねていく……そんな想像をしながら見ることで、物語はより一層深みを増すでしょう。

したがって、「光源氏は誰が演じるの?」という問いへの答えは、「特定の誰かではない。道長であり、公任であり、実資であり、まひろが出会った全ての男性たちの輝きと影が、彼女の中で結晶化した存在が光源氏なのです」ということになります。この制作意図を理解することで、私たちは単なる物語の消費者ではなく、紫式部の創作の秘密に立ち会う証人として、このドラマを体験することができるのです。

「光る君へ」の相関図は難しい?これでわかりやすく!

この記事では、NHK大河ドラマ「光る君へ」の複雑に見える相関図を、様々な角度からわかりやすく読み解くためのポイントを解説してきました。藤原氏が多数登場する歴史的背景から、公式相関図の効果的な活用法、そして物語の鍵を握る重要人物や視聴者が抱きやすい疑問点まで、幅広く掘り下げてきました。最後に、この記事の要点をリスト形式で総まとめします。このポイントを頭に入れておけば、明日からの「光る君へ」が何倍も面白くなるはずです。

- 相関図が難しい最大の理由は、当時の権力構造を反映し「藤原氏」が多数登場するため

- 全ての人間関係を「主人公まひろ」と「藤原道長」を基点に考えると整理しやすい

- 道長の父・兼家と三兄弟(道隆・道兼・道長)の関係性が権力闘争の基本構造を形成する

- まずはNHK公式サイトの「全体相関図」で、登場人物の所属グループを把握するのが鉄則

- 物語の進行に合わせて更新される「最新の相関図」で、力関係の変化を追うのが上級者の楽しみ方

- 馴染みのない名前は、演じている豪華キャストの「顔」とセットで覚えるのが効果的

- 木村達成さん演じる「三条天皇」は、道長の権力に抵抗する重要なキーパーソンとして後半の物語を牽引する

- 佐々木蔵之介さん演じる「藤原宣孝」は、のちにまひろの夫となり、彼女の人生に安定と安らぎをもたらす重要人物

- 竜星涼さんが演じる「藤原隆家」は、当初永山絢斗さんが演じる予定だった役で、道長と対立する中関白家の血気盛んな青年

- ドラマ本編に「光源氏」というキャラクターは登場せず、演じている俳優もいない

- 本作は『源氏物語』のあらすじではなく、作者・紫式部が物語を生み出すに至った「魂の軌跡」を描く物語である

- 相関図は、単なる人物リストではなく、物語の背景や力関係を読み解くための「最強のガイドマップ」

- 各人物の立場や思惑を理解することで、セリフの裏にある駆け引きや感情がより深く味わえる

- ポイントを押さえれば、複雑に見えた相関図も、平安時代の濃密な人間ドラマを楽しむための心強い味方になる

- この記事で得た知識を活用し、千年の時を超えた壮大な物語を心ゆくまでお楽しみください

関連記事